「我思う、ゆえに我あり。」

この言葉は、近代哲学の出発点として世界中に知られています。

ルネ・デカルトは、哲学者であり数学者であり、物理学者でもありました。思索の力で世界を理解しようとした彼は、「理性による探究」という新しい道を切り開きました。しかしその背後には、孤独な努力と執念の積み重ねがありました。

自助論の精神で見るならば、デカルトは「思索と努力の人」。その生涯は、考えることを武器にして人生を切り拓く勇気を与えてくれます。

目次

幼少期:病弱な少年

1596年、フランスに生まれたデカルトは、幼少期から病弱で、長生きできないと周囲に思われていました。

しかしこの病弱さが、むしろ「静かに考える時間」を彼に与えました。ベッドに横たわりながら思索を重ねる日々が、後の哲学的才能を育んだのです。

青年期:学問への情熱

イエズス会のラ・フレーシュ学院に進学したデカルトは、学問に没頭しました。しかし伝統的な教育に満足せず、卒業後は自ら知を探し求めてヨーロッパ各地を旅します。

軍隊に志願したのも、「実地で人間を知り、世界を理解するため」でした。

偉業:近代哲学と解析幾何学

デカルトの最大の功績は二つあります。

- 哲学:「方法序説」において、理性に基づく知の探究を提唱。「疑うこと」から確かな真理を導き出しました。

- 数学:解析幾何学を創始し、代数と幾何を結びつける革新をもたらしました。

哲学と数学、理性と実験を結びつけたデカルトの業績は、科学と思想の両面で現代へとつながっています。

努力エピソード:デカルトの人柄を映す10の物語

ここでは、デカルトがどのように努力を重ねたのかを示す10のエピソードをまとめます。

- 病弱さを逆手に

子供の頃から体が弱く、授業に出られないことも多かった。しかしその時間を「独自の思索」に充て、考える力を磨いた。 - 朝寝坊の習慣

午前中をベッドの中で過ごすことが多かったが、それは怠惰ではなく「思索に集中するための習慣」だった。 - 軍隊での観察

軍務の合間に人々の生活や戦場を観察し、社会や人間の本質を学んだ。経験を知識の糧とした努力家だった。 - 旅する学者

ドイツやオランダを巡り、各地の学者と交流。書物だけでなく「現場の知識」を吸収するために移動を惜しまなかった。 - 夢からの着想

ある夜に見た「三つの夢」をきっかけに、自分の使命を「学問体系の刷新」と確信した。夢の内容を何度も書き留め、後の研究に活かした。 - 解析幾何学の発見

「代数と幾何を結びつけられるのではないか」と考え、夜を徹して数式と図形を照らし合わせ続けた。ひたむきな努力の産物だった。 - 膨大なノート

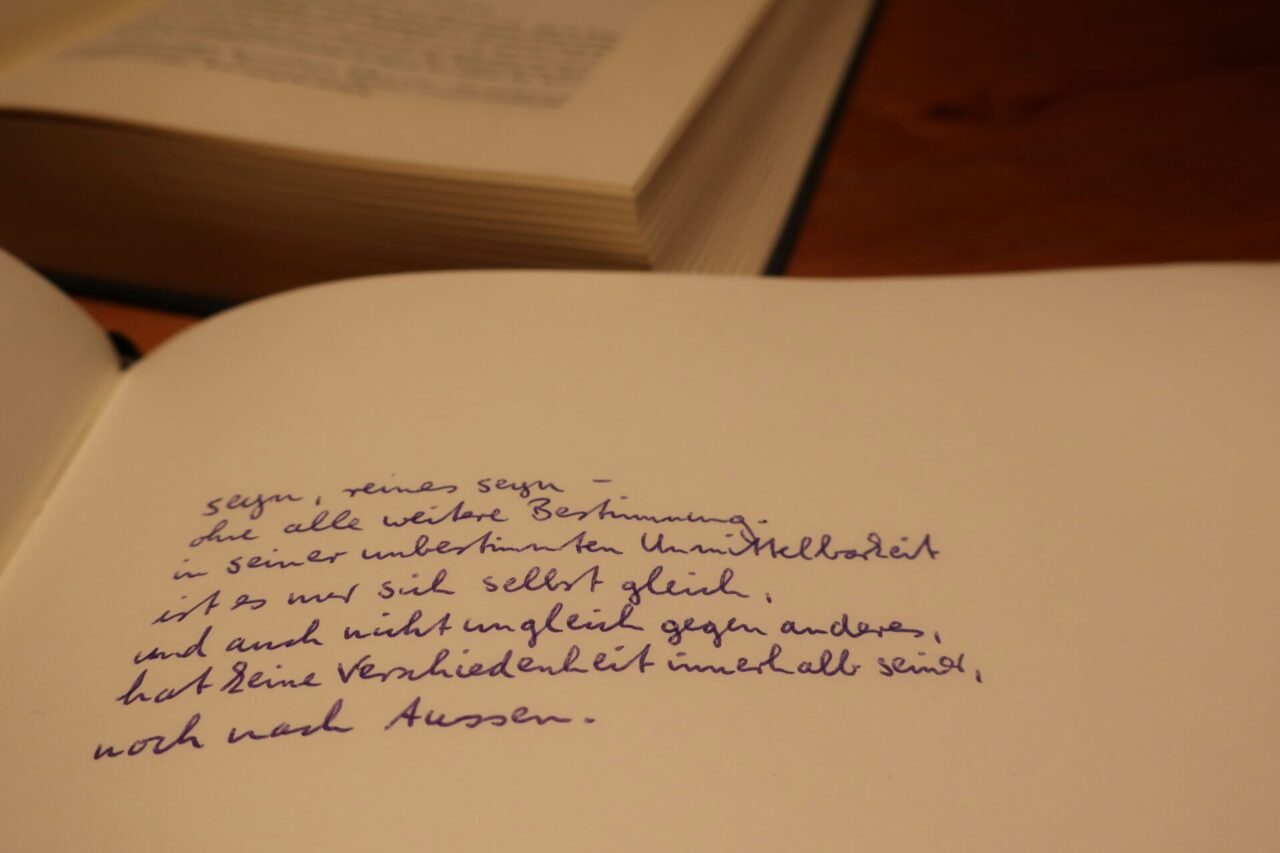

思考の断片を何でも記録に残し、膨大なノートを積み重ねた。やがてそれが「方法序説」や「省察」へと結晶化していった。 - 孤独なオランダ生活

デカルトはオランダに20年以上滞在し、静かな環境で研究に没頭した。孤独を選び、自らを知と探究に捧げた姿勢は徹底していた。 - 宗教と科学の狭間で耐える

カトリックとプロテスタントの狭間にあって思想を批判されても、論争を避けつつ研究を続ける慎重さと粘り強さを見せた。 - 死の直前まで探究

スウェーデン女王クリスティーナの求めで渡航した際、厳寒の中でも講義を行い続けた。病に倒れるまで知を伝えようとした姿は献身の象徴だった。

デカルトから学ぶ「自助の精神」

デカルトの生涯が教えてくれるのは次のことです。

- 逆境を思索の糧にせよ

- 習慣を工夫し、集中を生み出せ

- 経験と理性を結びつけよ

- 孤独を恐れず、信念を持って探究を続けよ

思索と努力が未来を切り拓く

ルネ・デカルトは「近代哲学の父」と呼ばれる存在ですが、その背後には病弱、孤独、批判を乗り越えた努力がありました。

自助論の精神で言うならば――

「考え続ける努力こそが、人間を真理へ導く」

あなたが今、迷いや葛藤の中にあっても、考えることをやめなければ必ず道は開けます。

リンク