「自然の中のすべては、円筒と球と円錐によって構成されている。」

この言葉を残したポール・セザンヌは、印象派の光と色彩をさらに深化させ、「構造としての絵画」を確立した画家です。

彼の作品は、単なる模倣ではなく、自然の“本質”を捉えようとする果てしない探究の結果でした。しかしその道は孤独と批判の連続。サロンからは何度も拒絶され、仲間からも理解されず、それでも筆を置くことはありませんでした。

自助論の精神で見るならば、セザンヌは「自らの信念を命を懸けて貫いた努力の人」。彼の人生は、評価されなくとも探究を続ける者への希望です。

幼少期:裕福だが孤独な少年

1839年、フランス・エクス=アン=プロヴァンスの銀行家の家に生まれたセザンヌ。裕福な家庭に育ちながらも、父親は芸術家の道に強く反対しました。

幼い頃から内向的で、人と交わるよりも自然や色彩に惹かれる少年でした。親友エミール・ゾラと過ごした日々が、彼に「表現する喜び」を教えたのです。

青年期:父の反対と挫折

父の勧めで法学部に進学するも、絵への情熱を抑えきれず、パリへ旅立ちます。

しかし待っていたのは、冷たい批評と孤独。サロンへの応募はことごとく落選し、仲間からも「暗く、荒々しい絵」と評されました。それでもセザンヌは「自分の描きたい絵」を貫き、孤高の道を歩み続けました。

偉業:印象派を超えて

セザンヌは、光の印象を追うモネらとは異なり、「形と構造」を探究しました。対象を単純な立体に分解し、空間を数学的に捉える――その新しい視点が、後のピカソやキュビズムに大きな影響を与えました。

生涯にわたって描き続けたサント=ヴィクトワール山のシリーズは、自然の中に秩序を見出す彼の芸術哲学の象徴です。

努力エピソード:セザンヌの人柄を映す10の物語

- 法学部を辞めて画家へ

父の反対を押し切り、安定した人生を捨ててパリへ。世間の期待より「絵を描く人生」を選んだ。 - サロン落選15回以上

若い頃から応募を続けるも、ことごとく拒絶。それでも「私は他人の承認ではなく、自分の真実を描く」と語り、挑戦をやめなかった。 - 筆を捨てずに描き直す執念

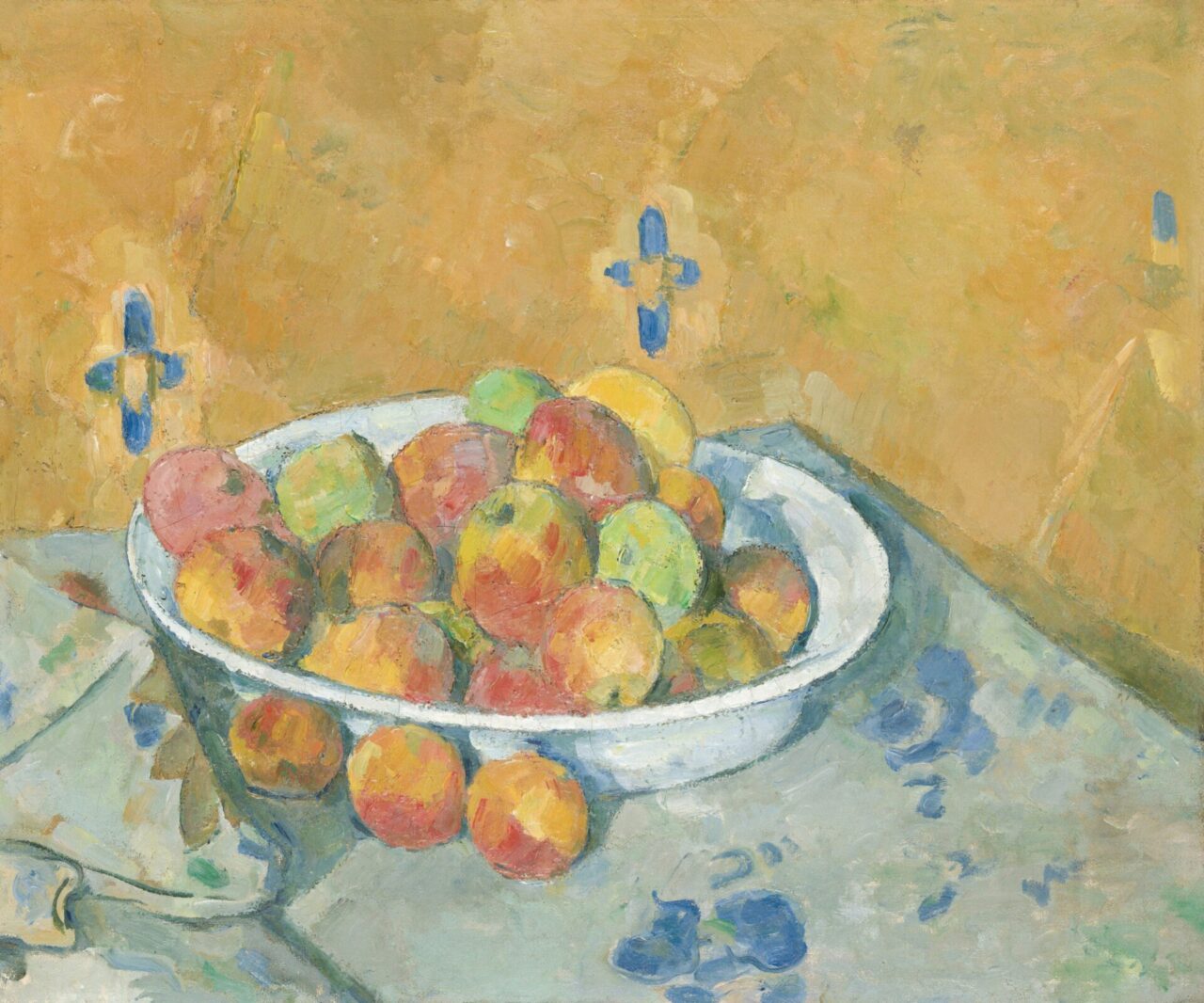

一度描いた作品を何十回も修正し、納得がいくまで完成させなかった。未完成のまま破棄した作品も多い。 - 1つのモチーフを何年も描く

「リンゴ」「山」「水浴する人々」など、同じ題材を繰り返し描き、形と色の関係を極めようとした。 - 孤独を選んだ生活

芸術家仲間と距離を置き、故郷エクスに戻って一人で制作。孤独こそが探究の時間だった。 - 父との和解

晩年、父が息子の情熱を理解し、支援を申し出た。親子の確執を超えた努力の証だった。 - 屋外制作への挑戦

自然の中にイーゼルを立て、炎天下でも雨でも絵を描き続けた。体調を崩しても筆を離さなかった。 - 病との闘い

糖尿病を患いながらも、倒れるまで制作を続けた。「死ぬまでは描く」と周囲に語っていた。 - 倒れても絵筆を握る

屋外で制作中に気を失い、雨に濡れたまま倒れた。それでも意識を取り戻すと「続きを描かせてくれ」と筆を求めた。 - 死の直前まで描く

最期の作品『水浴する人々』を仕上げようとしながら息を引き取った。彼にとって絵は、人生そのものであった。

セザンヌから学ぶ「自助の精神」

- 承認を求めず、自らの真実を描け

- 孤独を恐れず、探究を続けよ

- 一つのことを極める努力が新しい世界を生む

- 病や批判を超えて、信念を持ち続けよ

信念を貫いた探究の人生

セザンヌは、誰にも理解されず、時に孤独に沈みながらも、筆を置くことはありませんでした。

自助論の精神で言うならば――

「人に理解されなくとも、真理を求め続ける者が、未来の基準をつくる」

彼の描いた一枚一枚が、やがて20世紀美術の出発点となりました。努力とは、時に孤独な旅。しかし、その旅が世界を変えるのです。