「学び続ける心を失った時、人は老いる。」

この言葉は、レオナルド・ダ・ヴィンチの人生を象徴しています。

画家、発明家、科学者、解剖学者……。彼は一つの枠に収まることなく、あらゆる分野を探究しました。『モナ・リザ』や『最後の晩餐』といった芸術作品はもちろん、飛行機や潜水艦を思わせる設計図を残し、人類の未来を先取りしていたのです。

この記事では、自助論の精神に照らし合わせながら、ダ・ヴィンチの生涯から学べる「探究心と創造の力」を紐解きます。

幼少期:自然から学んだ少年

1452年、イタリア・ヴィンチ村に生まれたレオナルド。正規の教育を十分に受けられなかった彼にとって、最大の教師は「自然」でした。

川の流れ、鳥の羽ばたき、草花の構造――。幼い彼は自然を観察し続け、好奇心を膨らませました。

ここで第一の教訓があります。

学びは学校の中だけにあるのではなく、世界そのものが教科書だということです。

青年期:職人から芸術家へ

14歳でフィレンツェの工房に弟子入りしたレオナルドは、彫刻や絵画の技術を磨きます。師匠ヴェロッキオのもとで、彼は細部へのこだわりを徹底的に学びました。

やがて彼の才能は師を凌ぎ、作品はフィレンツェ中で評判を呼びました。

ここにあるのは「徒弟として地道に学ぶ」姿勢です。才能だけではなく、基礎を磨き続けた努力が、彼を大芸術家へと導いたのです。

創造の源:飽くなき好奇心

ダ・ヴィンチの最大の特徴は「とことん調べ尽くす探究心」でした。

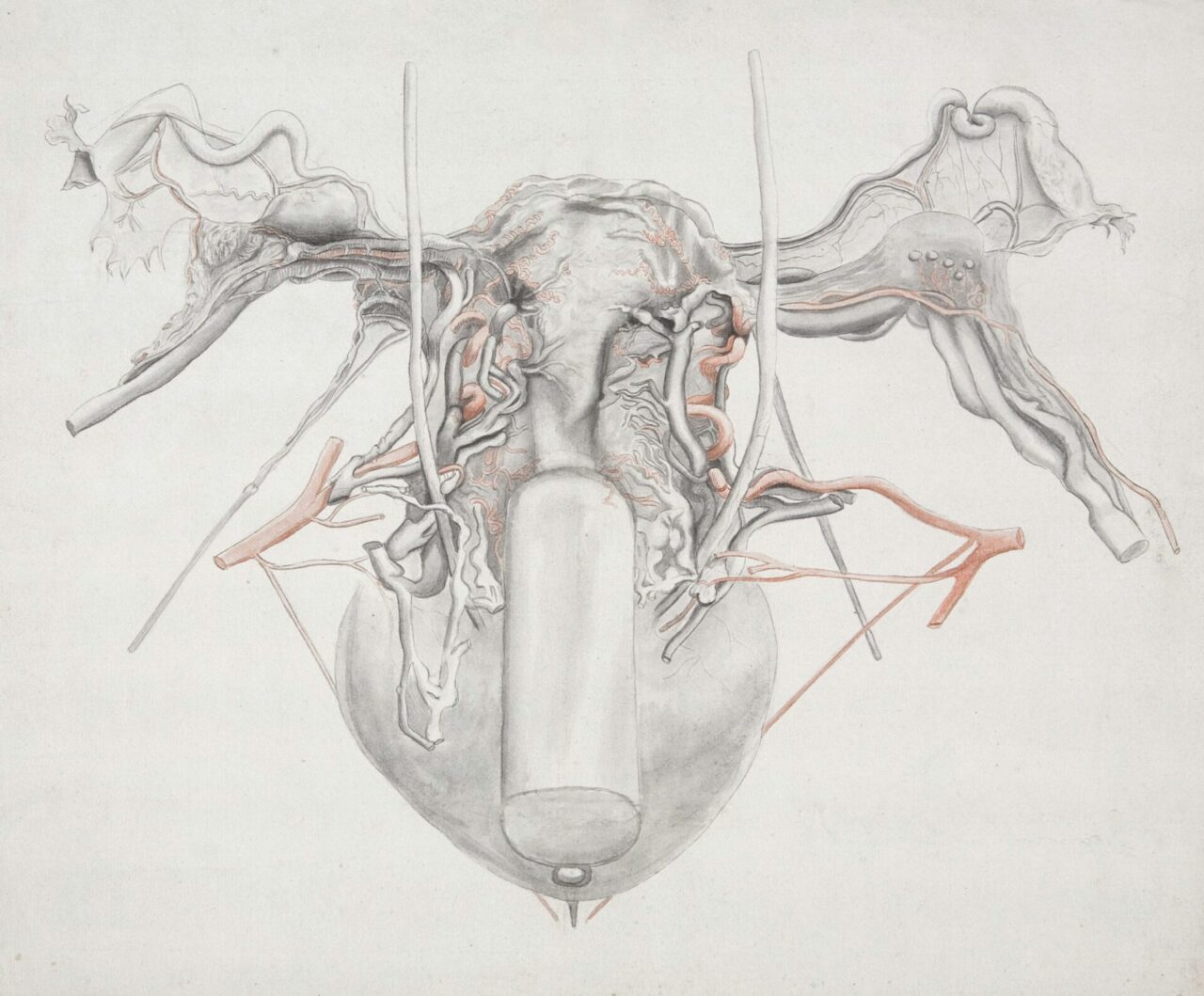

彼は解剖学にのめり込み、死体を解剖して筋肉や骨の構造を克明に記録しました。鳥の翼を研究し、空を飛ぶ機械を設計しました。水の流れを観察し、橋や水路の構想を練りました。

「学ぶことをやめるな。好奇心こそが知恵の母である。」

彼の残したノートには、数千ページにわたるスケッチと考察が残されています。

第二の教訓は、好奇心を持ち続けることこそが進歩を生む、ということです。

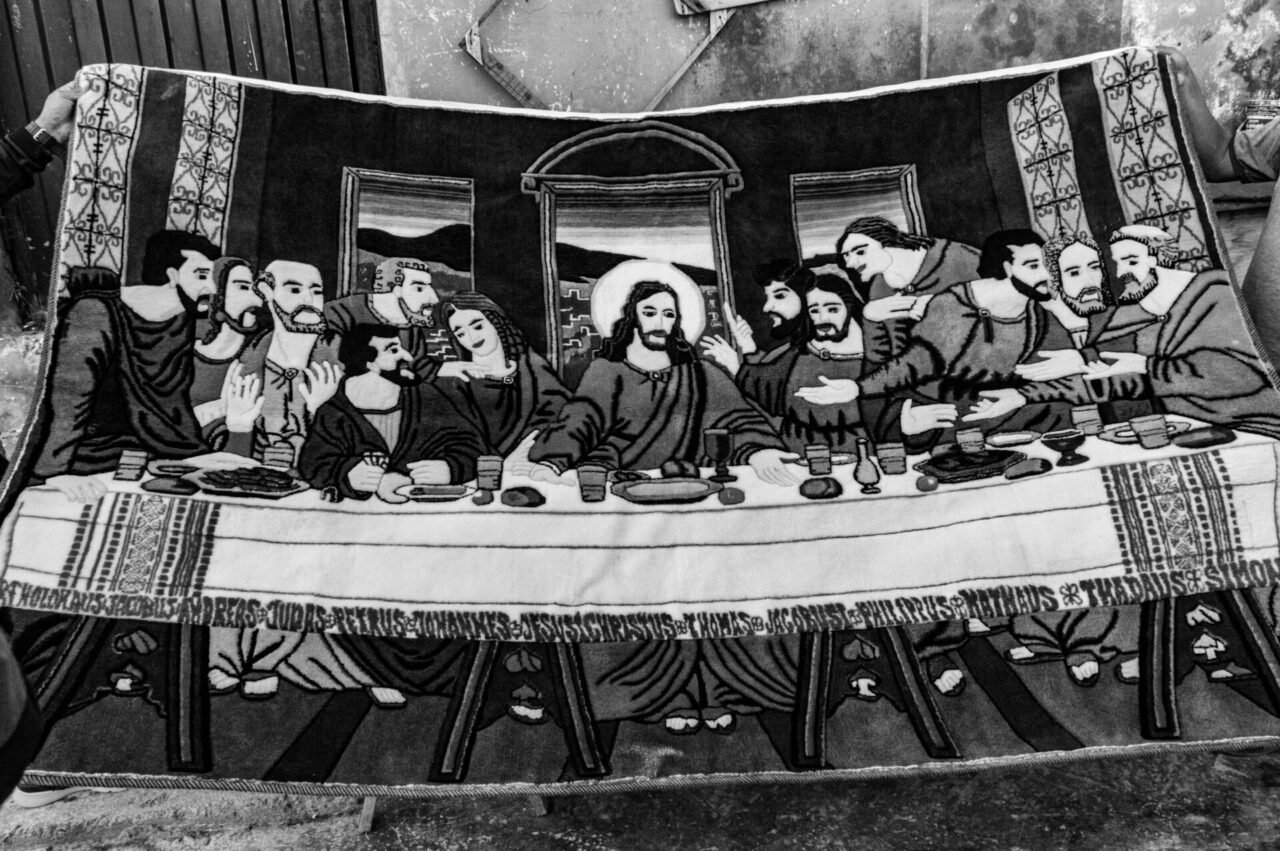

芸術と科学の融合:『最後の晩餐』

『最後の晩餐』は単なる宗教画ではなく、光や遠近法を徹底的に計算して描かれた革新的な作品です。

絵画に科学的理論を融合させ、人々に「現実感」と「精神性」の両方を与えました。これはまさに、芸術と科学の境界を越えた試みでした。

ここから学べるのは「分野を越えて学ぶ力」。

一つの知識にとどまらず、多角的な学びが新しい価値を生み出すのです。

未完成を恐れなかった男

ダ・ヴィンチは完璧を求めるあまり、多くの作品を未完成のまま残しました。

人はそれを「欠点」と見るかもしれません。

しかし、彼にとって大切だったのは「完成させること」よりも「真理を追求すること」でした。未完成であっても、その過程で得られる発見こそが価値だったのです。

第三の教訓は、結果だけでなく「探究の過程」にこそ学びがあるということです。

逆境と孤独:天才の影

彼の革新的な発想は時代を先取りしすぎていました。飛行機の設計図も、潜水艦のスケッチも、当時の技術では実現できず、人々に理解されないことも多かったのです。

しかし、孤独や批判に屈せず、彼はノートを書き続けました。未来の人類に託すように。

ここに見えるのは「孤独に耐える力」。

努力は時に孤独ですが、信じ抜いた者だけが未来を切り開けるのです。

ダ・ヴィンチから学ぶ「自助の精神」

彼の生涯を貫くメッセージは次の3点にまとめられます。

- 自然を観察し、世界から学べ

学びは身の回りにあふれている。 - 好奇心を失わず、探究を続けよ

知識は尽きることなく、好奇心が進歩を生む。 - 分野を越えた学びが革新を生む

芸術と科学を融合させたように、知識を横断せよ。

レオナルド・ダ・ヴィンチの努力エピソード集

- 手帳のメモ魔

外出中でも気づいたことがあれば、必ず手帳にスケッチやメモを書き込んだ。鳥の羽ばたき、人の笑顔、雲の形まで、ありとあらゆるものを観察し、描き残した。残された手稿は1万枚を超える。 - 左利きで逆文字を書く習慣

人に読まれにくくするため、右から左へ逆向きに文字を書く習慣があった。これは秘密を守るためであると同時に、思考を整理する「彼なりの訓練」でもあった。 - 人体観察の徹底

夜な夜な病院に出入りし、解剖実習で筋肉や臓器を詳細にスケッチした。人間の骨や筋肉を数百点も描き残したのは、芸術を支える科学的観察への執念だった。 - 一つのテーマを何度も描き直す

完成作は少ないが、同じテーマの下絵やスケッチは何十枚も繰り返し描く。完璧を求めるよりも「試行の積み重ね」に価値を置いていた。 - 自然を師とする学習法

川の流れ、風の動き、鳥の飛翔などを何時間も座って観察した。自然こそが最高の教師であると信じ、「自然を模倣することが創造の源泉」と説いた。 - 睡眠を細切れに分ける習慣

伝承によれば、ダ・ヴィンチは一度に長く眠らず、短時間の睡眠を一日に何度も取る「多相睡眠」を実践していたという。創作時間を確保するための工夫だった。 - 未完成を恐れない

依頼された作品を完成させずに終わることも多かったが、彼は「未完成であっても探究の過程に意味がある」と考えた。結果よりも努力の過程を大事にした。 - 弟子への徹底した指導

弟子たちに対しても、色の調合や筆の扱いを細かく指示し、失敗をやり直させることを惜しまなかった。教育もまた彼自身の学びの一環だった。 - 好奇心で境界を越える

画家でありながら軍事工学、建築、水理学、解剖学にまで手を伸ばし、「知らないものをそのままにしておくことが耐えられない」と語った。学問領域の境界を超えること自体が習慣だった。

探究心と創造が人を偉大にする

レオナルド・ダ・ヴィンチは、生まれながらの天才ではなく、「好奇心に導かれ続けた努力家」でした。

自助論の精神に照らせば、彼の人生はこう語ります。

「知を求め続ける者こそが、未来を創造する」

あなたが今取り組んでいる学びや挑戦も、たとえ結果がすぐに出なくても、その過程が未来を形づくる力になります。

ダ・ヴィンチの人生は、探究心と努力が人を無限に成長させることを証明しているのです。